|

|||||||||||||

|

大隅 和田先生にはBrain & Mind第6号で、たいへん印象的なグリア細胞のお話をしていただいております。今日は、先生の幅広いご研究分野の中から、いくつかお話を伺いたいと思っております。CREST(科学技術振興機構の支援による大型研究)の研究チームでは、お母さんと子供の物質的なコミュニケーションという非常に魅力的なタイトルのご研究をされていますね。 和田 元々の発想というか、着想は、学生時代にさかのぼります。産科学の講義を受けたときに、母親のおなかの中にいるとき、赤ちゃんの頭は下にあり、体幹の比率に比べて非常に頭が大きいということを聞きました。その話が印象に残り、どうしてそうなるのかなといろいろ考えました。それで、おなかの中に居る時期に、赤ちゃんの脳をきちんと育てないといけないというメカニズムがあるのではないかと思いつきました。それは、赤ちゃん自身が持っている内在的なプログラムによって、そういうふうになるのかもしれません。 大隅 胎児の脳をきちんと育てるプログラムを胎児がもっているということですか。 和田 はい。お母さんからの栄養は、胎盤を通れば赤ちゃんの体に一様に分布するはずです。それなのに、頭だけ大きくなる。つまり、お母さんからきた栄養は、積極的に赤ちゃんの脳で取り込まれるようになっていると考えられるじゃないですか。そしたら、赤ちゃん自身が内在的なプログラムを持っているのかなと思えます。しかし、ひょっとしたらお母さんの物質自体が、より積極的に赤ちゃんの頭の中に取り込まれる形になっている可能性もあるかもしれません。だとしたら、どういう物質が働いているのか、調べてみようかと思いました。いろいろ探してみたのですが、なかなかそういう研究はありません。 大隅 親子関係と言うと、普通は、生まれた後の母子のコミュニケーションが思い浮かびます。研究も、発達心理学のような分野で扱われることが多いですね。先生のような科学者が、この問題に切り込んで行けば、大変ユニークな研究になるだろうと思います。 母子間バイオコミュニケーション

大隅 赤ちゃんからお母さんへの情報発信ですか。 和田 はい。たとえば、悪阻(つわり)を考えても、軽くすむ妊婦さんから、非常にしんどい思いをされる方までさまざまです。それから悪阻の前後で、お母さんの嗜好が変わったりすることがあると言われています。よく言われることですが、なぜかと問えば、明確な答えはありません。私は、赤ちゃん側からお母さんに、何らかの情報が伝わり、お母さん側が変化するメカニズムがあるのではないかと考えています。 大隅 そうですね。いろいろありそうですね。たとえば、赤ちゃんが生まれてくる時も、お母さんが「もういい加減出てください」と働きかけるのでなく、赤ちゃんの方から「もう充分ですからそろそろ出たいです」と伝えるとか。 和田 何かありそうでしょう。メカニズムとして、何かはあると思うのですが、詳しくは判っていませんね。生体の反応のかなりの部分は合目的だろうと思いますから、悪阻だって、生物にとって、意味があるのでしょう。 大隅 一つは、毒性のあるものをこの時期は食べないように、悪阻があるというような説明を聞いた事がありますが。 和田 赤ちゃんがお母さんに、食べさせないようにしているということがあるのかもしれません。今、CREST研究では、赤ちゃんがある程度大きくなるところまでの母子間バイオコミュニケーションの研究をしています。私自身の関心は、そこをもう少し越えて、子供がずっと成長して大人になった時に、精神疾患あるいは神経疾患に対してどのようにリスクが高まるのか、逆にリスクが低下するのか、あるいは変化がないのか。そういう事をきちんと見ていきたいと思います。 大隅 胎児期に栄養不足になると、後から追いつこうとしすぎて、過剰に栄養をとったり、蓄積したりして、代謝病のリスクを上げる一因になっているのではないかと最近、考えられていますね。胎児は、そういうプログラムをもっているのでしょう。同じようなことは、心の病気の事にも当てはまると先生はお考えでしょうか。 和田 そうですね、当然、考えられると思います。おなかの中で生命が誕生してから、死にいたるまで、生命現象をきちんと見れば、出てくるでしょう。集団の健康状態をきちんと追いかけて調べる疫学をしないといけませんね。行動も調べる。それから、遺伝子、タンパク質レベルの研究もしないといけません。人類の健康を考える場合には、そういう研究をやらなければいけません。 大隅 発症してから治すよりも、発症させない、あるいは発症を遅らせることが、大事かもしれないですね。 和田 そうですね。 バイオコミュニケーションの物質的基盤

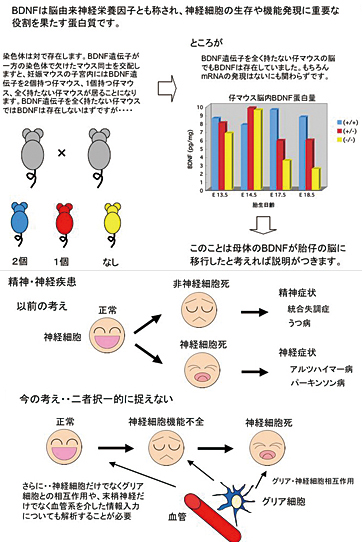

和田 私達自身が見つけたのは、脳で非常に大事だと言われているBDNF(脳由来神経栄養因子)という物質ですね。ノックアウトマウスを使った解析から推論すると、この物質は、お母さんから胎児に移行していると思われます。その他は、国立循環器病センターの寒川賢治先生が発見されたグレリンですね、グレリンがお母さんからお腹の中の胎児に移行するデータは私たちのグループからも出ています。 大隅 グレリンは食欲中枢の調節を行うのでしたよね。母子間で移行する意味はどういうことになるのでしょうか。 和田 例えばお母さんにグレリンを注射すると、生まれてきた子供のストレスの反応性が変化します。これは、見方によって解釈が随分変わってきます。通常は何かストレスを与えると、一過性で特定の物質が出てきたりしますが、グレリンを打ったお母さんから生まれた赤ちゃんマウスは、そういう変化が少ないのです。でもストレスに対して反応が無いから悪いのかというと、わからないです。 大隅 一概には言えないですね。 和田 悪い方で考えるなら、ストレスに対する反応性が無いのは、ストレスに対して非常に弱いのではないかと。逆に、ストレスに強い、タフな子だとも考えられるわけですよね。ですから、人間社会にあてはめた解釈は、非常に複雑になってしまい、かえって混乱を引き起こすと思います。科学的な物言いいだけをすれば、グレリンを与えたお母さんから生まれてきた子供は、何も投与していないお母さんから生まれた子供に比べて、ストレス反応が少なかった。ストレスと言っても、この場合は限られた身体の拘束ストレスですが。そこまでしか言えないですね。 大隅 慎重に言わないといけないということですね。 和田 はい。動物を使った研究をしているときは、どうしても、慎重にものを言わなければなりません。大事なのは、拡大解釈をしないことでしょうね。 大隅 物質を基盤とする研究では、いろいろなモデル動物と、人の共通項を見ることはできますね。 和田 はい。マウスを使って、お母さんの生活習慣と子供の発達がどうなるのかという研究もしています。お母さんマウスを妊娠前から高脂肪食で飼育した場合に生まれてきた子供がどうなるかというと、子供の体重は増加しています。ただし、生まれたあとは、子供は通常食に戻しますので、ある程度時間が経つと、体重は元に戻ってきます。 大隅 太りっぱなしではない。 和田 はい。体重差がある状態では、子供の脳の中で脂質の酸化が増えます。その結果、先程、話が出ましたBDNFが低下し、また神経新生が低下するというデータは出ています。 大隅 脳の中で新しく細胞が生まれる神経新生が低下してしまっていると。私たちのCREST研究でも、この点に着目しています。 和田 妊娠前からお母さんに高脂肪食を与えているので、妊娠中にも変化があるのではないかと思っていたのですが、妊娠中は大きな変化はありません。考えられるのは、授乳中もお母さんは高脂肪食を与えられているので、授乳の影響がかなり大きいのではないかという感じがしますね。 大隅 お母さんの母乳の中に分泌されて、子供に届くということですね。 和田 お母さんマウスは、妊娠中の方がよく食べると思うでしょう。きちんと見ると、そうではなく、授乳中の方がよく食べています。そういう時期に高脂肪食をたくさん食べると、影響がより出るのではないかと思います。 大隅 胎児期や若い時期からだんだん大人になっていく過程の中で、代謝系にも随分変化があるのでしょうね。でも、私たちはまだよく知らない。栄養学では、普通の大人になってからの動物を使った研究が多かった。脳の発達というような観点から見直してみると、いろいろな事が見つかるかもしれないですね。 和田 生まれてから少したったところの解析だけでなく、思春期に影響を及ぼすのか、老年期ならどういうふうに影響を及ぼすのかという事をきちんとみていくと、精神疾患や神経疾患の予防で、かなり貢献するだろうなと感じています。 大隅 予防できたらほんとに、未病の状態でとどめておければという気がしますね。 和田 脳科学というのは、体全体、あるいは環境まで含めて見ていかないといけないと思います。そういう幅広い視野で研究を進めていく必要があるだろうと。そうすると、ニューロンだけ見てはいけないし、ニューロンとグリアだけを見てはいけないし、ニューロンとグリアと血管系を見ないといけない。それも脳の中だけを見ていたのではだめで、環境まで考えないといけない。そう考えると、私の専門は神経変性疾患ですが、神経内科も精神科も代謝内分泌の領域も、一つの同じ土俵の中でとらえていく必要があるでしょう。「神経の領域は見ているけど、代謝はわかりません」というようではだめです。 統合的な脳科学へ大隅 医療は疾患別というか臓器別で、診療科も細かく分かれましたけども、また逆にこれからは統合して考えることも必要ですね。 和田 それで、一つ、面白いことを思い出しました。日本神経学会の第50回記念学会で、神経学会の歴史を語る講演がありました。そのとき、初めて知ったことがあります。この学会のもとをたどっていくと、1902年くらいに日本神経学会の発足があります。ところが、1935年頃に、日本神経学会は、日本精神神経学会に名前を変えるのです。そして、その日本精神神経学会の中から、今の日本神経学会が分かれて生まれたのです。その流れで、今も、精神神経学会は、統合失調症などの精神疾患を対象とし、神経学会は、パーキンソン病など神経疾患を対象としています。 大隅 今年4月に仙台で開催された学会ですね。そういう歴史があったのですか。

大隅 そうですね。同じ神経伝達物質なのに、違う病気が浮かんでくると。 和田 ええ。同じ物質なのに、全然、違う見方をされてしまう。学会だけの問題ではなく、将来の医療を考えた場合には、精神疾患だけ見る、あるいは神経疾患だけを見るというのでは足りず、両方を合わせた形でみていくことが必要になってくるのではないかと思います。 大隅 昔は、精神疾患も神経疾患も、同じ学会が対象としていた時代があったということですし。 和田 ある時、精神科の先生に話をしたことがあるのですが、「あっ、分かりました。」と言われました。「我々は明治の時代に戻ればいいんですね」と。明治の時代というのは、神経学会はあったけれどもそこでは精神も神経も扱っているという時代ですからね。これからは全人的医療も必要になると思います。今の医療は、かなり臓器別で、しかも教育も含めて縦割りですからね。 大隅 あるいは東洋医学的な考え方などが融合して行くという様な事があるかもしれませんね。 和田 もうひとつ昔話をすると、我々が学生の時には、神経疾患は、神経細胞が死ぬ病気、精神疾患は、神経細胞は死なないけれど機能が低下する病気と教えられました。ところが今、神経疾患の概念が変わってきて、神経細胞が死ぬ手前に、神経細胞の機能不全があるということが次第に分かってきました。これは、我々が30年前に受けた教育にしたがえば、精神疾患の概念になってしまいます。精神疾患も神経疾患も神経細胞の機能不全という事で考えると、あえて分ける必要はないのではないかと思います。私は、元々は神経疾患の研究から出発しましたが、なるべく幅広い視野で捉えていこうと思っています。神経細胞の機能不全ということは、心の問題を考えるうえで重要で、私は、その分子基盤に非常に関心を持って研究をしています。 大隅 神経細胞機能不全というのは非常に重要なキーワードになってきていますね。 グリア細胞の重要性 和田 はい。神経細胞の機能不全を考えるときに、神経細胞だけを見ていると、なかなか説明がつきづらい部分があります。そこで、注目されるのは、グリアと呼ばれる細胞です。脳には、神経細胞すなわちニューロンだけでなく、グリアがあります。グリアは、単にニューロンに栄養を与えるだけの役割をしている細胞だとずっと言われてきたのですが、最近の研究で、非常に重要な役割をしていることがわかってきました。グリアは、神経伝達の調節をしているのです。 大隅 グリアは、ニューロンより数もずっと多いですしね。 和田 はい。10倍くらいあるといわれています。ですから、ニューロンだけを見ていたのではだめで、周りのグリア細胞をきちんと見ていかないといけません。 大隅 グリアのどのようなところに注目されているのですか。 和田 最近、注目しているのは、グリア細胞が、血管と接しているところです。例えば、グリア細胞には幾つか種類があります。その中のアストロサイトとよばれるものは、血管内皮細胞と血液脳関門を形成しています。つまり、血液からの情報は、グリア細胞を介してニューロンに伝わるのではないかと考えられます。もちろん情報は、瞬時にニューロンに伝わるでしょうけれども。そう考えると、ニューロンだけを相手にしていてはまずいということで、最近ようやくグリアも表舞台に立つようになったのです。 大隅 いまだに、脳の中はニューロンだけでできあがっているような見方をされる方もおられますが。血液からの情報に注目されているのですか。 和田 はい。神経を伝わる情報と、血管を伝わる情報があるということを考えておかないといけません。たとえば、触って痛いとか、冷たいとか、温かいとか、あるいは見たり聞いたりの知覚の情報というのは神経系の情報です。ところが、代謝系や免疫系、内分泌、こういう情報は血管系ですね。循環器に乗っかった情報が伝わるわけですね。 大隅 そうですね。体の中の情報伝達を考えると、神経系のものと液性のものが、大きく2つあると。 和田 ええ。ですから、神経系の情報だけではなく、循環系を介しての情報を加えて、脳の中でどうなっているのかということを考えなければなりません。脳というものは、生体情報の統合的な器官であるという観点から研究を進める必要があると考えています。 大隅 そうした観点からの研究は少ないかもしれませんね。 和田 はい。わかっていないことが多いのです。たとえば、神経疾患にしても、外からの情報、つまり環境や、体内の情報が、どの程度、発症の危険性と関係しているのか、詳しいことはわかっていません。たとえば血圧が80の人が50年生きるのと、血圧160の人が50年生きるのとでは、病気のリスクがどう違うのかということすらわかっていません。血圧が違うということは、ニューロンをとりまく環境が違うということになりますから、当然、発症リスクも変わると思うのですが。 大隅 日本では、ある集団の人たちの健康状態を追跡していく前向きの疫学調査は、なかなかむずかしく、詳しい調査データは少ないといわれていますね。脳卒中や脳梗塞で、患者さんが病院に来てから、過去の生活を振り返って調べるという調査は、ある程度なされているようですが。 和田 はい。たとえば、糖尿病がアルツハイマー病のリスクを高めると言われていますが、疫学だけではなく、遺伝子やタンパク質の分子レベルでもきちんと見ていかないといけません。生活習慣病と脳の病気の関係には、血液系の情報がどれだけきいてくるのか。今後は、脳の中だけを見るのが脳科学ではなくて、脳の外の事も含めて全体的な視野でもって見ていく必要があるでしょう。 大隅 そうですね。 個人のゲノム情報、遺伝子の情報が、どういった疾患に関わっているのかというあたりも、非常に調べやすくなっています。次世代、次々世代の高速シークエンサーを使えば、個人のゲノム情報は、もの凄く早く調べられるような時代ですし、そこまでいかなくても多数の遺伝子をいっきに調べるチップとかもありますよね。 和田 いわゆるテーラーメード医療をめざす研究も盛んですね。しかし、本当にテーラーメード医療というものを導入して確立しようと思うと、ゲノム情報だけではだめですよ。たとえば、DNA配列の特定部分の個人差(SNP)によって、使えるアルツハイマー病の予防薬ができたとします。このSNPをもつ人は、アルツハイマー病になるリスクが高いから、この薬を飲んだほうがいいという薬が仮にあったと考えましょう。でも、全く同じSNPを持っているとしても、先程の話のように血圧が80の人と160の人が50年間生きてきた場合に、同じ薬を使ったら、どうなりますか。同じような予防効果があると思いますか。脳の疾患にテーラーメード医療を導入する時にはゲノム情報に加えて、それ以外の情報もきちんと加えて考えないといけませんね。 神経細胞の中の清掃システム大隅 本当にそうですね。ところで、先生の研究室はたいへん広い分野をカバーされていますが、神経疾患のご研究では、何を中心にされていますか。 和田 神経疾患では、パーキンソン病を中心に研究しています。そのほかに、運動神経が衰弱する筋萎縮性側索硬化症(ALS)などですね。患者さんにとりましては、一刻でも早く治療法の開発が待ち望まれる病気の研究をしています。 大隅 その病態を分子レベルで解明することが、治療法や薬の開発などに繋がるという期待があります。先生は、ユビキチンという分子にかかわる研究をされていますが、少し詳しくお話を聞かせていただけませんか。 和田 ユビキチンシステムというのは、簡単に言いますと、細胞の中のゴミ掃除のような役割を果たしています。神経疾患、特に神経変性疾患の患者さんの神経細胞の中で何がおこっているのかというと、いろいろな説がありますけれど、その一つに、タンパク質のゴミが溜まるというものがあります。 大隅 だから、たまったゴミを掃除すると。 和田 学生さんに説明するときは、こんなふうにいいます。朝カーテンを開けて陽が差し込みますね。そうすると、ほこりがちらつくのがみえますね。それがタンパク質だと思ってください。それから、3週間、掃除をさぼった状態を考えてごらんなさい。ほこりは、床に溜まっていきます。 大隅 たまりますね(笑)。 和田 神経変性疾患というのは、50歳〜60歳ぐらいに発病する方が比較的多いのです。掃除を50年、60年さぼった状態を想像してください。もし、ほこりが膝まで溜まったとしたら歩きにくいでしょう。これが、神経細胞が、機能不全におちいった状態です。さらにほこりがたまり、首まで来ていよいよ口まで来たらもう息ができない。これが神経細胞死の状態です。そういう状態から脱却するにはどうしたらいいでしょう。 大隅 お掃除するにもエネルギーがいりそう。 和田 学生さんに聞いたら、「引っ越します」といわれました。「一生懸命、掃除します」と答えるのかと思っていたのですが、違いました。でも、引っ越しは、正しい発想です。なぜかと言いうと、それはまさに再生医学の発想ですね。神経細胞死でもうダメになったものは置き換える、ということですから。引っ越しの発想は、素晴らしい。 大隅 置き換えることは、先生のご研究の範囲に入っているのでしょうか。 和田 そうです、興味、関心をもって研究はしますけれど、なかなか非常に難しいものがあります。 大隅 だから、掃除ですね。 和田 はい。「掃除機でゴミを吸い取ります」というのが、タンパク質を分解する「ユビキチンシステム」の働きに相当します。 大隅 先生のご研究は、本当に幅が広いですね。 和田 あらゆるものに興味がわきます。余談になりますけど、うちの若い人に「面白かったら何してもいいよ」と言っています。極端な話が、水虫の研究だって立派な脳科学です。何故かと言うと、「水虫が痒いと感じるのはどこだ、頭でしょ」と。じゃそれは立派な脳科学だよという話をして、だから、「うちの研究室で水虫の研究をしてもいい。面白いと思うことは、どんどん突き詰めていきなさい」と。 大隅 そうですね。 和田 いろんな物が合目的になっているのだろうなと思います。たとえば、髪の毛が抜けるのだっておそらく何らかの合目性があるだろうと思います。 大隅 幹細胞が減るからなのではないですか。 和田 そうかもしれませんが、いつも逆に考えるんですよね。抜けないと不都合になることがあるのだろうと。じゃあ、不都合は何なのか。頭が禿げてくることは、必然なのだろうか。そしたら、その必然は何かと。いろいろ考えたりするわけです。 大隅 先生のお話には非常に勉強になることが多いです。ほんとうにどうも有難うございました。

|

||||||||||||

和田 ありがとうございます。母子間の「バイオコミュニケーション」と名前を付けまて、研究をしています。今、やっているのは、お母さんからの情報が、赤ちゃんにどのように作用するかというテーマです。バイオコミュニケーションですから、お母さんから一方的に伝えるだけでなく、逆に赤ちゃんからお母さんに伝わるシグナルもあるだろうとは考えています。そこのところはまだ全然手がついていません。

和田 ありがとうございます。母子間の「バイオコミュニケーション」と名前を付けまて、研究をしています。今、やっているのは、お母さんからの情報が、赤ちゃんにどのように作用するかというテーマです。バイオコミュニケーションですから、お母さんから一方的に伝えるだけでなく、逆に赤ちゃんからお母さんに伝わるシグナルもあるだろうとは考えています。そこのところはまだ全然手がついていません。 大隅 母子間バイオコミュニケーションを、具体的にもう少し説明していただけますか。どんな物質が特に注目に値するとお考えですか。

大隅 母子間バイオコミュニケーションを、具体的にもう少し説明していただけますか。どんな物質が特に注目に値するとお考えですか。 和田 はい。学会が分かれてから、少し2つの分野が分かれすぎてしまったのではないかと思います。たとえば、神経伝達物質にドーパミンというものがありますが、神経学会の方は、ドーパミンといえば、すぐにパーキンソン病を思い浮かべます。ところが、精神神経学会に行くと、ドーパミンといって、思い浮かべるのは、まず統合失調症という方が多いのではないでしょうか。

和田 はい。学会が分かれてから、少し2つの分野が分かれすぎてしまったのではないかと思います。たとえば、神経伝達物質にドーパミンというものがありますが、神経学会の方は、ドーパミンといえば、すぐにパーキンソン病を思い浮かべます。ところが、精神神経学会に行くと、ドーパミンといって、思い浮かべるのは、まず統合失調症という方が多いのではないでしょうか。