「脳の機能発達と学習メカニズムの解明」研究領域研究総括

理化学研究所脳科学総合研究センターグループディレクター

津本 忠治

|

プロフィール

1967年大阪大学医学部卒業。医学博士。1972年大阪大学医学部附属高次神経研究施設助手。1975年西独(当時)マックスプランク生物物理化学研究所留学。1977年金沢大学医学部助教授。1980年米国カリフォルニア大学バークレー校留学。1983年大阪大学医学部教授。2005年理化学研究所脳科学総合研究センターユニットリーダー。2008年同センターグループディレクター。現在の専門は大脳皮質視覚野神経回路の可塑性。著書に「脳と発達‐環境と脳の可塑性」(朝倉書店、1986年)等。2000年よりNeuroscience Research(日本神経科学学会英文機関誌)編集主幹、2005年より日本神経科学学会会長。

|

乳幼児期には、脳の働きが経験や学習によって変わり易い時期があり、それを“臨界期"或いは“感受性期"と言う、という話は既にお聞きのことと思います。また、「三つ子の魂百までも」という言い伝えと関係付けて記憶されている方もおられるかも知れません。戦略的創造研究推進事業の「脳と学習」領域にも脳発達や感受性期を研究対象としているチームがいくつかあり、このBrain and Mindにも6号と7号でヘンシュ貴雄氏と大隅典子氏の対談が掲載されています。その対談でヘンシュ貴雄氏が述べていますが、乳幼児期に脳の働きが経験によって変わるという話は元々は動物実験から得られたものです。最近、その動物実験の結果はヒトにも当てはまるのではないか、という話が出てきて、例えば早期教育の重要性を示しているのだ、と言う方もおられます。ただ、この“臨界期"の話には誤解や早とちりも多いので、科学的にはどこまでわかっていて、どこに注意すべきか整理して理解する必要があると思われます。“臨界期"に関する最新の研究成果はヘンシュ貴雄氏が述べておられますので、ここでは研究の歴史を振り返りながら、“臨界期"という概念の出来かた、問題点などを説明したいと思います。

動物で見出された行動や視覚機能発達の“臨界期"

1973年にティンバーゲンらとともにノーベル賞を受賞したローレンツは、すでに1930年代に鳥で「刷り込み」(英語ではインプリンティング)現象を見出しています(図1)。これは、よく知られてますように、孵化直後のヒナ鳥が、眼の前で動く対象を、その後、ずっと追いかける現象で、実験的には、親鳥でない、例えばおもちゃでも刷り込みを起こすことができます。この刷り込みが起きる期間は厳密に決まっており、孵化後約8時間から24時間の間だけで、その後は起きないので、この期間を“臨界期"と呼ぶようになりました。 1973年にティンバーゲンらとともにノーベル賞を受賞したローレンツは、すでに1930年代に鳥で「刷り込み」(英語ではインプリンティング)現象を見出しています(図1)。これは、よく知られてますように、孵化直後のヒナ鳥が、眼の前で動く対象を、その後、ずっと追いかける現象で、実験的には、親鳥でない、例えばおもちゃでも刷り込みを起こすことができます。この刷り込みが起きる期間は厳密に決まっており、孵化後約8時間から24時間の間だけで、その後は起きないので、この期間を“臨界期"と呼ぶようになりました。

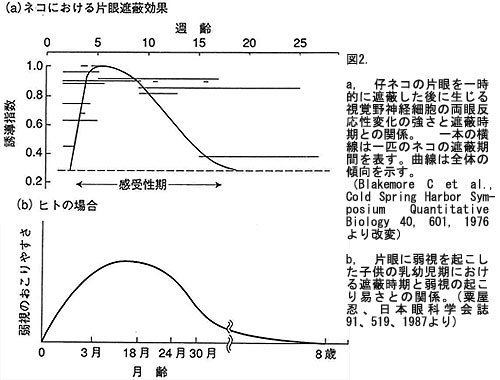

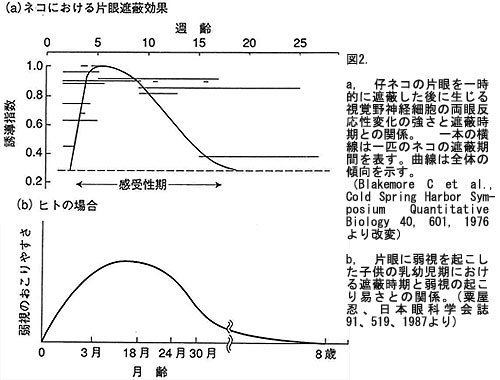

このような鳥類でみられる刷り込み行動形成の“臨界期"や、その行動の基礎にある脳機能発達の“臨界期"が哺乳類にも存在するかどうかは、しばらくは不明でした。1960年代になって、哺乳類でも鳥類の“臨界期"と呼べるような時期があることが明らかになりました。それを示した研究は、1981年にノーベル賞を受賞したウィーゼルとヒューベルが始めた仔ネコの片眼遮蔽実験です。この実験は、仔ネコの片眼を一時的に遮蔽した後、大脳視覚野の神経細胞がどちらの眼に与えた光刺激に良く反応するかを調べたものですが、その結果、視覚野の神経細胞は遮蔽した眼に反応しなくなっていることが発見されました。また、このネコの行動を観察してみると、遮蔽した眼からはものが見えなくなっていることも明らかとなりました。ただ、この変化は、生後3, 4週頃に最も起こり易いが、生後15週を過ぎると起こらないことが見つけられ、ネコ視覚野の機能発達でも“臨界期"と呼べる期間が存在することが明らかとなりました(図2a)。

その後、そのような片眼遮蔽による変化はネコだけではなく、サルやヒトでも起きることが確認されました。ただ、哺乳類の場合は、鳥類と違い、変化が起きる期間は長く、しかも終わりかたがゆっくりで急に終止するというわけではありません。ですから、“臨界期"というより“感受性期"と呼ぶほうが良いと思われます。

このような片眼遮蔽実験に続いて、縦縞しか見えない環境で仔ネコを飼育すると縦縞に良く反応する神経細胞が増えるが、横縞に反応する神経細胞は減り、その結果そのネコは横縞の視力が悪くなることが報告されました。また、プラネタリウムのように星状の光刺激が、一方向、たとえば右方向にだけ動くような環境で仔ネコを育てると、同じ方向に動く刺激に反応する神経細胞が増加することも報告されました。このように動く視標に反応する細胞は視覚対象がどちらの方向にどの程度の速さで動いているかを知る運動視に関与しているので、運動視の能力も生後の環境によって変化することになります。さらに、この一定方向に動く視標に対する反応性変化の感受性期は、前述の片目遮蔽実験で示された両眼視の感受性期より早く終わることがわかりました。

つまり、脳の視覚機能といっても、両眼で対象の奥行きを知る両眼立体視、色覚、運動視、パターン視等いろいろあるのですが、少なくとも両眼立体視と運動視では感受性期が異なることが示されたわけです。この実験結果は、多種多様な脳機能発達には全て同期した感受性期が存在するのではなく、機能によって時期が異なることを示すものと考えられます。

ヒトの両眼視機能の感受性期

上記の仔ネコの片眼遮蔽実験の結果が報告されたすぐ後に、ヒトでも両眼視機能の発達には感受性期があることが名古屋大学眼科の粟屋忍教授(当時)のグループから報告されました。この研究では、幼稚園や小学校に新しく入ってきた子供で片方の眼が眼鏡をかけても矯正できない視力低下(弱視と呼びます)を示す子供を集めて乳幼児期の病歴を調べました。その結果、乳幼児期に目やまぶたの病気で、手術のため一時的に眼帯をかけていたことがわかりました。つまり、仔ネコの実験で示されたように片眼に眼帯をかけたことが原因で、その眼の視力が低下したと考えられました。また、その子供達が何歳何ヵ月の時に眼帯をかけたかを調べたところ、図2bに示すように、3歳ごろまでは一時的な片眼遮蔽が弱視を起こし易く、危険性は8歳近くまで続くことが明らかとなりました。つまり、ヒトの両眼視機能の場合、1歳半ころがピークで8歳近くまで感受性期が続くことになります。

この感受性期が両眼視や運動視といった単純な機能ではなく色や顔の認知など高次視覚機能にも存在するかは重要な問題ですが、子ザルを使う非常に難しい研究ということで世界の誰も手をつけていませんでした。本研究領域の杉田陽一チームはこの問題に取り組み、色の認知には感受性期における生後体験が重要ですが、顔認知には生後体験が不要らしいことを見出しています。

ヒトの脳機能イメージングで明らかとなった訓練による脳の変化

1970年代まで、ヒトでは脳の働きを直接調べることができないため、研究があまり進展しませんでした。しかし、80年代後半になって、ヒトの脳を傷つけずにその構造や機能を画像化する非侵襲的イメージング法が実用化され、90年代に入ってヒトの脳機能発達とその感受性期に関する研究が本格的に始まりました。その結果、訓練や学習に伴い脳の構造と機能は変化することやその変化の程度は訓練や学習の開始年齢に関係があることが明らかとなってきました。次に、そのような研究結果の一部を紹介します。

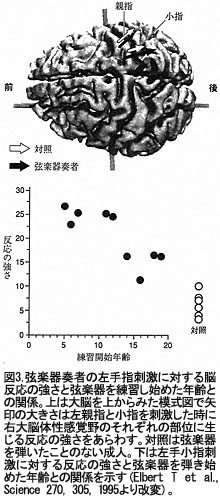

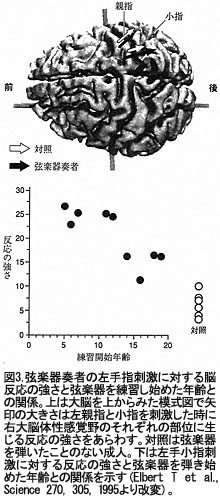

弦楽器奏者の大脳皮質の変化と練習開始年齢との関係

ヒトで早い時期からの訓練や学習などで脳の働きが変ることは、楽器の練習をしている子供で多くの研究がされ、興味深い結果が得られています。例えば、バイオリンの例が報告されています。バイオリンは演奏するとき、弦を押さえるため左手の小指をよく使います。一方、演奏しないヒトの場合は親指の方をよく使い小指はあまり使いません。したがって、大脳皮質の左手親指の領域は小指の領域より広いことになります。ドイツコンスタンツ大学のエルバートらは、それぞれの指を刺激した時の反応を脳磁図という方法で調べたのですが、小さいときからバイオリンを練習しているヒトの左手小指を刺激しますと、大きな反応が出ました(図3上)。これは、大脳皮質の小指を担当する領域が広がっていることを示しています。さらに興味深いことは、そのような変化の程度は何歳からバイオリンを練習し始めたかが関係していて、例えば、5歳とか10歳から始めたヒトは大きく広がるが、14歳以後に始めた場合は、わずかしか広がらない結果になりました(図3下)。このように、大脳皮質の指の感覚情報を処理する領域が、繰り返しの刺激によって変化することと、その変化の程度は練習開始年齢と関係することがわかりました。 ヒトで早い時期からの訓練や学習などで脳の働きが変ることは、楽器の練習をしている子供で多くの研究がされ、興味深い結果が得られています。例えば、バイオリンの例が報告されています。バイオリンは演奏するとき、弦を押さえるため左手の小指をよく使います。一方、演奏しないヒトの場合は親指の方をよく使い小指はあまり使いません。したがって、大脳皮質の左手親指の領域は小指の領域より広いことになります。ドイツコンスタンツ大学のエルバートらは、それぞれの指を刺激した時の反応を脳磁図という方法で調べたのですが、小さいときからバイオリンを練習しているヒトの左手小指を刺激しますと、大きな反応が出ました(図3上)。これは、大脳皮質の小指を担当する領域が広がっていることを示しています。さらに興味深いことは、そのような変化の程度は何歳からバイオリンを練習し始めたかが関係していて、例えば、5歳とか10歳から始めたヒトは大きく広がるが、14歳以後に始めた場合は、わずかしか広がらない結果になりました(図3下)。このように、大脳皮質の指の感覚情報を処理する領域が、繰り返しの刺激によって変化することと、その変化の程度は練習開始年齢と関係することがわかりました。

言葉の学習と年齢

ヒトの言語能力の発達は遺伝的にかなり決まっていて一定の順序で獲得されていくと言われています。しかし、だからといって自動的に獲得されるわけではありません。例えば、母語の習得に関しては、言語刺激の必要な“臨界期"があり、それは12歳ごろ迄であると古くから言われています。この説の根拠は、言語刺激から隔離された特殊な環境で育った子供、あるいは言語中枢のある左大脳半球の切除手術を受けた子供の言語機能回復の観察などにもとづいていますので、正常な子供でもそうなのか、さらに研究が必要だとされています。

言語の獲得に関しては、英語などの外国語習得の速さや習得度と年齢との関係に多くの関心が持たれてきました。例えば、成人になってから新しく外国語を学んでも子供ほど上達しないことは体験的に良く知られ、外国語習得に感受性期があることは古くより想定されてきました。この点はヘンシュ貴雄氏が詳しく述べられています。現在、我が国では、英語学習は中学から始めたのでは遅すぎるのではないか、ということで小学校から英語学習が一部で始まっています。当研究領域の酒井邦嘉研究チームは脳機能イメージング法を使って、文法中枢と呼ばれる領域が脳にあること、この領域の活動の強さは、英語を習い始めた時期では、学習の達成度と関係があることを見つけています。また、学習が進むと文法中枢はあまり使われなくなることも見出しています。さらに、英語学習を早く始めた方が良いのかどうかを科学的に明らかにするため、酒井チームは小学校から英語を学習しているグループと中学から始めたグループを比較した研究を行っています。この結果によると、英語学習による文法中枢の活性化はいつ始めたかよりはどれほど長く続けたかに関係しているということです。ですから、英語学習の開始時期の年齢はそんなに問題ではなく学習期間の長さの方が重要らしいのです。ただ、小学校から始めれば学習期間が長くなりますから有利だとは言えるのかも知れません。また、この研究では幼稚園から始めた場合は調べてませんので、その問題に答えるには新たな研究が必要と思われます。

感受性期の存在しない脳機能

上述しましたように、感受性期は視覚系や言語など一部で明らかとなっていますが、その他多くの脳機能に同様の感受性期があるのかは良くわかっていません。むしろ、感受性期がなく成人後も獲得或いは習得可能な機能の方が多いと思われます。最もわかり易い例は空間学習能力でしょう。建物や通りなどを覚えて特定の場所へ行きつく空間学習には動物実験の結果から海馬が関与しているといわれています。ヒトでも空間学習と海馬との関係が多数報告されています。その中でも、興味深いのはロンドンにおけるタクシー運転手の海馬の大きさを計測した報告です。被験者であるタクシー運転手は2万5千以上あるといわれるロンドンの通りの名前と位置関係を覚えなければいけないため、空間学習を強いられています。このタクシー運転手の海馬後部の大きさを計測したところ同年齢の対照群の男性よりも大きかったということです。しかも、運転歴の長い運転手ほどその変化は大きいのです。この結果は、成人後も学習にともなってその学習に関与する脳部位(この場合は海馬)が変化することを示唆しています。つまり空間学習による脳の変化には感受性期は存在しないことになります。最近になって、このような成人における学習に新しく生まれる神経細胞が関与する可能性が示され、大隅典子チームが研究されていますが、その成果の紹介は別の機会にあると思いますのでここでは省略します。

教育への示唆

上述しましたように、楽器演奏などの運動のスキル、或いは楽器音の聞き分け、などの運動感覚機能に関与する脳のはたらきは幼児期からの繰り返し練習によって変化を起こすことが明らかとなってきました。この変化は、楽器演奏が上手であることと必ずしも直結するものではありませんが、少なくとも優れた演奏スキルを獲得するための土台を与えるものでしょう。逆の見方からしますと、楽器演奏の練習開始が遅くなればなる程脳に変化を起こすことは困難になるということを意味しています。外国語の習得にも同様のことは言えるでしょう。ただ、現在までの研究は楽器演奏や言語習得などに限られており、ヒトの多種多様な脳機能の発達に感受性期が存在するかどうかは、未だ良くわかっていないといわざるを得ません。

子供は複雑で多様な自然及び社会環境の中で育っていく存在です。したがって、子供の心身を健やかに発達させるには、多種多様な脳機能を偏らずに十二分に発達させる方が望ましいと思われます。生後初期環境による脳の構造変化を調べた最近の研究は、感受性期にはシナプス間で競合があり活動しないシナプスは脱落することを示しています。ですから、偏った早期教育による他の刺激の遮断や訓練の欠如は偏った脳、ひいては偏った人格を形成する危険性をはらんでいると思われます。子どもの教育や訓練に当たっては偏りのない全人的な教育への配慮が必要不可欠でしょう。

|

1973年にティンバーゲンらとともにノーベル賞を受賞したローレンツは、すでに1930年代に鳥で「刷り込み」(英語ではインプリンティング)現象を見出しています(図1)。これは、よく知られてますように、孵化直後のヒナ鳥が、眼の前で動く対象を、その後、ずっと追いかける現象で、実験的には、親鳥でない、例えばおもちゃでも刷り込みを起こすことができます。この刷り込みが起きる期間は厳密に決まっており、孵化後約8時間から24時間の間だけで、その後は起きないので、この期間を“臨界期"と呼ぶようになりました。

1973年にティンバーゲンらとともにノーベル賞を受賞したローレンツは、すでに1930年代に鳥で「刷り込み」(英語ではインプリンティング)現象を見出しています(図1)。これは、よく知られてますように、孵化直後のヒナ鳥が、眼の前で動く対象を、その後、ずっと追いかける現象で、実験的には、親鳥でない、例えばおもちゃでも刷り込みを起こすことができます。この刷り込みが起きる期間は厳密に決まっており、孵化後約8時間から24時間の間だけで、その後は起きないので、この期間を“臨界期"と呼ぶようになりました。 ヒトで早い時期からの訓練や学習などで脳の働きが変ることは、楽器の練習をしている子供で多くの研究がされ、興味深い結果が得られています。例えば、バイオリンの例が報告されています。バイオリンは演奏するとき、弦を押さえるため左手の小指をよく使います。一方、演奏しないヒトの場合は親指の方をよく使い小指はあまり使いません。したがって、大脳皮質の左手親指の領域は小指の領域より広いことになります。ドイツコンスタンツ大学のエルバートらは、それぞれの指を刺激した時の反応を脳磁図という方法で調べたのですが、小さいときからバイオリンを練習しているヒトの左手小指を刺激しますと、大きな反応が出ました(図3上)。これは、大脳皮質の小指を担当する領域が広がっていることを示しています。さらに興味深いことは、そのような変化の程度は何歳からバイオリンを練習し始めたかが関係していて、例えば、5歳とか10歳から始めたヒトは大きく広がるが、14歳以後に始めた場合は、わずかしか広がらない結果になりました(図3下)。このように、大脳皮質の指の感覚情報を処理する領域が、繰り返しの刺激によって変化することと、その変化の程度は練習開始年齢と関係することがわかりました。

ヒトで早い時期からの訓練や学習などで脳の働きが変ることは、楽器の練習をしている子供で多くの研究がされ、興味深い結果が得られています。例えば、バイオリンの例が報告されています。バイオリンは演奏するとき、弦を押さえるため左手の小指をよく使います。一方、演奏しないヒトの場合は親指の方をよく使い小指はあまり使いません。したがって、大脳皮質の左手親指の領域は小指の領域より広いことになります。ドイツコンスタンツ大学のエルバートらは、それぞれの指を刺激した時の反応を脳磁図という方法で調べたのですが、小さいときからバイオリンを練習しているヒトの左手小指を刺激しますと、大きな反応が出ました(図3上)。これは、大脳皮質の小指を担当する領域が広がっていることを示しています。さらに興味深いことは、そのような変化の程度は何歳からバイオリンを練習し始めたかが関係していて、例えば、5歳とか10歳から始めたヒトは大きく広がるが、14歳以後に始めた場合は、わずかしか広がらない結果になりました(図3下)。このように、大脳皮質の指の感覚情報を処理する領域が、繰り返しの刺激によって変化することと、その変化の程度は練習開始年齢と関係することがわかりました。