|

|||||||||||||

|

京都大学大学院文学研究科心理学研究室教授 櫻井 芳雄

脳はどのように心を生みだしているのか―脳研究におけるこの根元的で、なおかつ最もやっかいな疑問は、より扱いやすい問題設定、すなわち脳の「どこが」心を生みだしているのかという問題に姿を変え探求されることが多いようです。たしかに前者の疑問に答えるためには、無限とも言える多様な情報処理方式について、あるいはまだ誰も思いつかない未知の方式について考えを巡らさねばなりません。下手をすると、何から手をつけてよいかわからないまま、若い頃の筆者のように途方に暮れることにもなりかねません(今でもそうですが)。一方後者の問題は、いわば「場所探し」であり、それはそれで決してたやすいことではありませんが、脳という3次元物体のどこが大切かを指摘するという明確な目的があります。途方に暮れることもなく、多くの研究者がそこに集中しても不思議はありません。

それでもなお、Lashley博士の指摘、すなわち、脳に広く分布するニューロンが同じような能力を獲得し特定の機能に寄与し得る、という考えが否定されたわけではありません。たしかに等能説は極端でしたが、それは多能説(multipotential theory)に姿を変え、これまで多くの重要な事実を示してきました。例えば筆者が大学院生の頃に読み大いに感銘を受けたRoy John博士による論文"Switchboard versus statistical theories of learning and memory"(Science,177:850-864,1972)は、ネコが視覚弁別課題を学習していく時、広範な複数の脳部位の誘発電位が、活動の潜時やパターンはやや異なるものの、学習に合わせ同じように変化していくことを示しています。つまり脳の情報はどこか一部のスイッチでオン・オフ的に処理されるのではなく、広範な複数の部位で統計的あるいは確率的に処理されるというわけです。電極を頭上に装着したネコの写真がScience誌に堂々と掲載されているという、今昔の感慨ももたらしてくれるこの大論文は当時かなり有名でした。また、やはり筆者が多大な影響を受けた研究として(影響を受けてばかりですが)、ラットの様々な脳部位から多数ニューロンの活動を同時記録し、そのラットが音と餌の連合をゼロから学習していくプロセス全体をとおして解析したJames Olds博士による研究があります(例えば"Learning centers of rat brain mapped by measuring latencies of conditioned unit ewsponses"J.Neurophysiology,35:202-219,1972)。彼の多くの論文は、ラットが新しい課題を学習していく時、多くの脳部位で多数のニューロンが、活動の潜時やパターンはやや異なりますが、一斉に活動を増大させていくことを報告しています。30歳そこそこであの脳内自己刺激を発見し、遊泳中の心臓麻痺により54歳で夭折したこの尊敬すべき心理学者が示したその重要な事実は、それからだいぶ遅れて筆者自身もいくつかの実験で確認し報告しました。多分誰が実験をやっても同じように得られる頑強な現象なのでしょう。

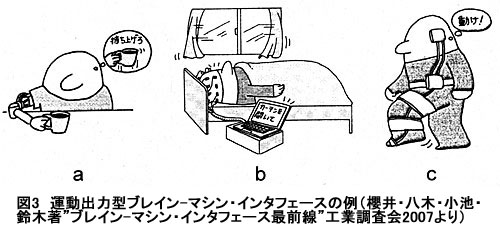

たしかに機能局在は事実であり、その探求は脳と心の関係を解明する上で必須ですが、機能局在の有無とその程度は、たぶん対象とする心の機能によりけりなのでしょう。心を構成する知覚や運動などの基本的機能はともかくとして、いわゆる高次機能の全ても脳のどこかに局在しているかどうかについては、慎重になるべきです。心を構成する諸機能は、しょせん人間が区別し命名したものですからどうしても不明瞭になりがちですが、認知、判断、思いやり、自己意識、自我などの高次機能になると、一層その区分や定義は不明瞭で恣意的になります。それらがどれも都合よく脳のどこかに局在しているという発想は、楽観的すぎるかもしれません。それらは広く分散し変化し続けているという多能説的な考えも、同様に検討する価値はありそうです。ただ残念ながら、局在ありきで出発した研究は、局在を示すようにしか実験計画を組まず、またそのようにしかデータを解析しないということもあります。例えば、ある課題を行っている動物のニューロン活動を調べる実験の多くが、1つの課題を行っている動物の1つの脳部位から記録しており、その課題に応じて活動を変化させるニューロンを探しています。そしてそのようなニューロンが見つかると、その部位はその課題特有の機能を担っていると結論づけます。他の課題ではどうなのか、他の部位ではどうなのか、あるいは数日後や数週間後に調べたらどうなのかが問われることは、一部の研究を除いてあまりありません。諺にあるとおり「人は探しているものだけを見つける」ということでしょうか。 結局、心の実体である脳の情報表現が局在的であると同時に全体的でもあることは間違いなさそうです。しかし、どこまで局在的でどこまで全体的か、また、どれほど安定していてどこまで柔軟に変化するのかという問題は、まだ当分は明確になりそうにありません。そこで、これまでの研究のように脳が表現している情報を行動から推測したり、脳の活動を眺めてそこから解釈したりするのではなく、脳の活動を取り出し、それが本当に情報なのかどうか直接検証しようという試みが、2000年頃から本格的に始まりました。もし取り出した脳の活動が本当に情報であれば、その活動を使って機械が操作できるはずです。すなわち、心は脳が表現する情報ですから、心で思ったように機械が動くはずです。このような研究に使うシステムをブレイン‐マシン・インタフェース(BMI)と呼びます。  BMIにはいくつかの種類がありますが、最近特に注目されているのが、脳で外部の機器や身体の筋肉を直接制御する運動出力型BMIです。それが実現すれば、自分の手足のように自在に操作できる義手や義足(図3a)、考えるだけで動いてくれるスイッチやキーボード(図3b)、あるいは麻痺した手足の復活(図3c)などが可能になります。このようにBMIは、介護医療や神経リハビリテーションに貢献する可能性が高い実用的な研究と言えます。しかし、脳の働きが解明されたのでその成果を実用に活かす、ということでは決してありません。ここで述べましたように、特に心と直結する情報表現に関しては、まだまだわからないことだらけです。現状では、脳がわかることで機械が動き、機械が動くことでさらに脳がわかるという双方向のプロセスを繰り返しながら、研究が進んでいくでしょう。BMIの研究は、脳をさらに解明するためにも必要なのです。筆者も今はBMIを主な研究テーマとしていますが、現在、脳のどこから活動を取れば情報として使えるのか、またそのような情報はどこまで安定しどこまで変化するのか、あるいは、BMIにつながった脳はどう変わっていくのか、などについて調べています。そこから、脳が全体と部分を協調させる姿や、情報を表現し心を生み出す姿が垣間見えてくるかもしれません。 |

||||||||||||

そのような研究の中でもっとも有名な例は、心の重要な機能である記憶が脳全体に蓄えられているのか、それとも特定の部位に蓄えられているのかという、いわゆる記憶痕跡(現代風に言えば記憶情報)の全体論と局在論の議論でしょう。1920年代に米国のKarl Lashley博士は(図1)、ラットに迷路を記録させた後、その大脳皮質のさまざまな部位を壊し、記憶の消失が、脳のどこを壊したかではなく、脳をどれだけ壊したかに相関して生じることを示しました。1950年に発表した"In search of the engram"(Society of Experimental Biology Symposium,4:454-482,1950)という有名な論文の中で「ある脳領域の全体を通じて同じように記憶痕跡(engram)が形成され、その領域全体に広く分布する神経細胞(ニューロン)が特定の刺激に反応する能力を獲得する」と彼は述べています。「教育は不要」をモットーとし、教授を務めていたハーバード大学での講義も2週間の集中講義で済ませていながら、その研究室からDonald Hebb博士はじめ多くの有名な研究者を輩出したこの魅力的な心理学者によるその大胆な考えは等能説(equipotential theory)などと呼ばれ、全体論の代表としてよく引用されます。しかしその実験の発表当時から、脳の破壊部位が異なれば記憶の消失がやや異なることも指摘されており、脳全体が完全に等能ではないことはわかっていたようです。たしかにその後現在に至るまでほとんどの脳破壊実験は、記憶、知覚、運動など全てについて、ある特定の部位が特定の機能により大きく関わっていることを示しています。

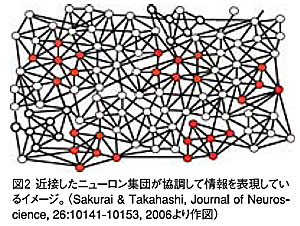

そのような研究の中でもっとも有名な例は、心の重要な機能である記憶が脳全体に蓄えられているのか、それとも特定の部位に蓄えられているのかという、いわゆる記憶痕跡(現代風に言えば記憶情報)の全体論と局在論の議論でしょう。1920年代に米国のKarl Lashley博士は(図1)、ラットに迷路を記録させた後、その大脳皮質のさまざまな部位を壊し、記憶の消失が、脳のどこを壊したかではなく、脳をどれだけ壊したかに相関して生じることを示しました。1950年に発表した"In search of the engram"(Society of Experimental Biology Symposium,4:454-482,1950)という有名な論文の中で「ある脳領域の全体を通じて同じように記憶痕跡(engram)が形成され、その領域全体に広く分布する神経細胞(ニューロン)が特定の刺激に反応する能力を獲得する」と彼は述べています。「教育は不要」をモットーとし、教授を務めていたハーバード大学での講義も2週間の集中講義で済ませていながら、その研究室からDonald Hebb博士はじめ多くの有名な研究者を輩出したこの魅力的な心理学者によるその大胆な考えは等能説(equipotential theory)などと呼ばれ、全体論の代表としてよく引用されます。しかしその実験の発表当時から、脳の破壊部位が異なれば記憶の消失がやや異なることも指摘されており、脳全体が完全に等能ではないことはわかっていたようです。たしかにその後現在に至るまでほとんどの脳破壊実験は、記憶、知覚、運動など全てについて、ある特定の部位が特定の機能により大きく関わっていることを示しています。 これらの研究から、特に学習による情報の形成や表現に関しては、脳は全体的あるいは広範囲に働いており、個々の部位はそれぞれある程度異なる役割を分担しているものの、役割の違いは相対的にあり、常に脳全体の中で協調して働いていることがわかります。すなわち、脳の全体論と局在論は決して対立する考え方ではなく、個々の部位の役割は脳全体の中で決まり、脳全体は常に多数の部位を協調させるよう働いていることになります。これは脳をマクロに眺めた時だけでなく、脳を構成する神経回路網とニューロンの間にも成り立つ考えです。たしかに一つ一つのニューロンは、まるで異なる役割を持つかのように個性的な活動を示します。しかしニューロンは他の多くのニューロンからの入力がなければ活動できません。厳密な意味での自発的活動はあり得ません。また、近接したニューロン同士は同期して一緒に活動することが多く、また脳が表現する情報が変わるとそのような同期が生じたり消えたりすることもわかっています(図2)。つまり一つ一つのニューロンは、一緒に神経回路網を作る他の多くのニューロンとの関係の中でその役割が決まり、また全体の神経回路網はその中のニューロンを協調させるよう働いていることになります。このように、マクロからミクロまでまたがったいわば「全体と部分の自律的な協調」こそが、脳の脳たる特性かもしれません。

これらの研究から、特に学習による情報の形成や表現に関しては、脳は全体的あるいは広範囲に働いており、個々の部位はそれぞれある程度異なる役割を分担しているものの、役割の違いは相対的にあり、常に脳全体の中で協調して働いていることがわかります。すなわち、脳の全体論と局在論は決して対立する考え方ではなく、個々の部位の役割は脳全体の中で決まり、脳全体は常に多数の部位を協調させるよう働いていることになります。これは脳をマクロに眺めた時だけでなく、脳を構成する神経回路網とニューロンの間にも成り立つ考えです。たしかに一つ一つのニューロンは、まるで異なる役割を持つかのように個性的な活動を示します。しかしニューロンは他の多くのニューロンからの入力がなければ活動できません。厳密な意味での自発的活動はあり得ません。また、近接したニューロン同士は同期して一緒に活動することが多く、また脳が表現する情報が変わるとそのような同期が生じたり消えたりすることもわかっています(図2)。つまり一つ一つのニューロンは、一緒に神経回路網を作る他の多くのニューロンとの関係の中でその役割が決まり、また全体の神経回路網はその中のニューロンを協調させるよう働いていることになります。このように、マクロからミクロまでまたがったいわば「全体と部分の自律的な協調」こそが、脳の脳たる特性かもしれません。