|

|||||||||||||

|

自然科学研究機構生理学研究所教授 伊佐 正

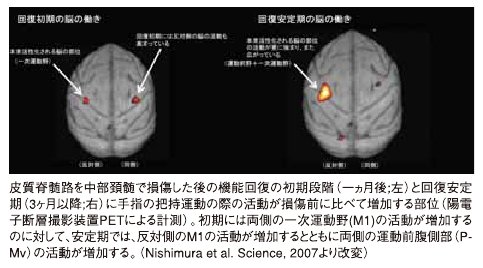

1980年代の末に2年ほどスウェーデン西岸の都市イェテボリに留学していた頃、週末に何度かE5と呼ばれる高速道路を300キロ余り車で北上してノルウェーの首都オスロを訪れた。晩秋のオスロの早い黄昏の空はエドワード・ムンクの「叫び」の背景そのままに人をどうしようもなく不安にさせる。そして市の中心部にあるフログネル公園の寡黙な彫像群はこのような厳しい北の大地に根を張って生きる人々の芯の強さを強く印象付けていた。  Alf Brodal (1910-1988)はオスロ大学の解剖学の教授を長く務めた精神解剖学の泰斗である。Brodalの著した神経解剖学の教科書「Neurological Anatomy - in Relation to Clinical Medicine -」は、1948年に初版が出版され、私が神経科学の研究の道に進んだ1980年代中頃は既に第3版となっていたが、多くの文献を網羅した解剖学的知見の丹念な記述とその機能的な考察が素晴らしく、私たちにとって神経解剖学のバイブルであった。その後免疫組織化学や分子生物学的な手法が発展し、脳の構造と機能に関する知見は飛躍的に増大したが、逆にBrodalの教科書に比肩しえるような脳全体を網羅した神経解剖学と機能を論じた教科書は著されていない。そういった意味でBrodalは脳全体の構造と機能を見渡すことのできた最後の神経解剖学の巨星と言えるのかもしれない。 そのBrodalが著した数多くの論文の中で異色を放っているのが、1973年に神経学の代表的な学術誌Brainに発表された"Self-observations and neuro-anatomical considerations after a stroke"と題する論文(Brain 96:675-694, 1973)である。これはその題名のとおり、Brodal自身が経験した急性脳卒中の患者としての記録である。1972年4月12日、当時62歳だったBrodalは外国への講演旅行中の朝、起きて寝返りを打ったときに突然発症。数分間の重く、名状しがたい眩暈を感じた。その後物が2重に見え、左手と左足に顕著な麻痺を生じた。意識の喪失は無く、頭痛や嘔吐、頸部の硬直もなし。4日後オスロに搬送された頃には初期症状の一部は軽減してきた。初日は左半身は完全に麻痺していたが、次第に回復。5日目には手指や肘の屈曲が少し可能になる。そしてこの回復過程に関する、自身の長年の神経解剖学の蓄積に基づく考察は大変興味深い。中でもこの論文で特に目を引くのが、脳卒中からの機能回復過程における「こころ」の問題である。通常、脳損傷の患者の機能回復過程を「観察」する立場にある臨床医は、外から見ることのできる身体の症状は詳細に記述してきたが、その患者の内面は、必ずしも深く考察されてきた訳ではなかった。その点で、神経解剖学の大家が論じる脳卒中患者のこころの内面に関する記述は示唆に富むものが多い。 Brodalは、例えば「麻痺のある手を動かすには非常に強い力を出すような努力が必要である。」とか、「単なる麻痺以外にも疲れやすさ、思考力の低下、意欲の低下など様々な症状が脳卒中の後、長期にわたって感じられる。」と論じている。このような麻痺患者が必要とする「努力」とは生理学的には何を意味するのか? また「疲れやすさ、思考力・意欲の減退」は通常は患者の「不定愁訴」扱われがちだが、Brodalは「脳の神経回路は、特殊性が高く、障害部位に対応した特異的な症状が観察される。その一方で、脳の各領域は間接的には様々な部位と広汎な接続をしている。従って、一部の障害が、全体の機能に影響することもまた、ありえることである。」と論じている、つまり脳損傷の患者において避けがたいものであると議論している。この「疲れやすさ、思考力・意欲の減退」のneural correlateは何だろうか? 脳障害後のリハビリテーションにおいて患者のモチベーションが大変重要であることは、現場でよく論じられていることであるが、それではどのようにすればモチベーションを高められるのか、さらにモチベーションと機能回復の関係といった問題を考えるとき、このような患者の内面を神経生理学的に理解することが必要である。当初この論文を読んだとき、神経科学が対象とすべき新たな地平がそこに広がっているように思えた。 この7〜8年ほど、脊髄を部分損傷した後の手指の巧緻運動の機能回復過程をサルを用いて調べている。大脳皮質の運動野から脊髄に下行して運動を制御する皮質脊髄路は脊髄の白質の側策背側部を通過する。この皮質脊髄路を頚髄レベルで切断すると手指の器用な運動は一過性に障害を受けるが、訓練を続けると2週間から1〜3ヶ月程度で回復する。このような機能回復はおそらく、損傷を免れた脊髄の部分を通過する網様体脊髄路や脊髄固有路など皮質脊髄路の迂回路によって成し遂げられると考えられる。このようにして回復したサルは半年もするとどちらの手に障害があったのか一見わからなくなるほどになる。しかし、ある時、サルに処置を施すために軽く麻酔をかけた際に、意識レベルが低下していくにつれて再び障害側の手に麻痺が現れた。このとき、一見左右の手を同じように動かしているように見えても、健常側と回復側の脳にかかっている負荷、脳に必要とされる活動量には大きな違いがあるのだと理解した。そして、脊髄に損傷を受けた後に機能回復する際の大脳など上位中枢の活動を見てみたいと思うにいたった背景には、以前に読んだBrodalの論文のことが頭の片隅にあったからだろうと思う。 脊髄損傷から回復する過程の上位中枢の活動を観察するためにはまずは脳の活動を丸ごと観察する脳機能イメージの技術がふさわしい。そこで覚醒行動下のサルの脳活動を計測できる陽電子断層撮影装置(PET)を有している(株)浜松ホトニクス中央研究所の塚田秀夫先生に共同研究を申し入れたところ、ご快諾いただき、研究をスタートさせることができた。ポスドクとして来てくれた西村幸雄君の頑張りで、3頭のサルにおいて皮質脊髄路の損傷前、損傷からの回復初期の1ヵ月後、さらに回復が安定する3ヵ月後の手を伸ばして細かい餌をつまむ際の脳の活動を記録・解析することができた。その結果、回復初期においては本来用いられている反対側の一次運動野の手の領域に加えて、同側の一次運動野の活動が増加していることが明らかになった。ところが、回復の安定期に入るとこの同側の活動の増加は消失し、反対側の一次運動野の活動増加領域が顕著に広がるとともに、両側の運動前野に活動の増加が観察された。このように回復の初期と安定期においてどうやら異なる領域が回復に関わるようである。しかし、ここまでの結果だけでは、回復過程と並行して活動が変化するという相関関係を示しただけで、実際に回復にこれら活動が増加した領域が貢献しているのかどうかという因果関係を実証したことにはならない。そこで、このように活動の増加が観察された大脳皮質の部位にムシモルという薬物を局所的に注入し、その部位の活動を一過性に止めた場合に回復してきた行動にどのような影響が出るかを観察することでこれらの部位の活動の増加が実際に機能回復に貢献しているのかどうかを調べた。そして例えば障害と同側の一次運動野は健常時にブロックしても運動に何の効果も及ぼさないが、機能回復の初期にブロックすると、回復してきた運動が障害された。従って回復初期の運動には同側の一次運動野の活動が実際に貢献していることが示された。  このようにして、脳機能イメージングで観察された結果と機能回復過程との因果関係を実証することができた(Nishimura et al. Science, 2007)。この結果は先に述べた「機能回復過程にある患者の内面」の一部に過ぎないだろう。しかし一方で同時にいわゆるモチベーションのセンターと呼ばれる部位も機能回復過程で一次運動野と相関しつつ活動を変化させている結果も得られており、さらに研究を進めていくことで「やる気と機能回復にかかわる運動学習の関係」という、より本質的な問題に切り込めるのではないかと、考えている。 これらの研究と並行して、一次視覚野を一側性に損傷した動物の行動についても研究している。一次視覚野が損傷を受けるとその反対側の視野が「盲」となるが、それでもその障害視野に物体を提示し、それに眼を向ける、ないしは手を伸ばすという行動を強制されるとかなり正確にできてしまう、ということが知られている。このような「意識と行動の乖離」は盲視(blindsight)として知られ、多くの神経科学者、心理学者、哲学者の関心を集めてきた。私たちはこのような「盲視」のメカニズムを知るべく一次視覚野を損傷したサルの眼球のサッケード運動とそれに関連する神経活動を調べている。その結果明らかになりつつあることは、傷害後、一時的にサッケードの遂行は障害を受けるが、機能回復の過程で起きてることは、単に一次視覚野を通らない視覚経路がよりよく使われるようになっただけではなく、どうやら意思決定や行動計画、注意の機構などに新たな戦略を獲得する、つまり脳の使われ方が大きく変貌しているらしいということである。 これまで、神経生理学・脳科学の主たる目標は正常な脳機能を明らかにすることで、障害を受けた脳の機能回復過程を研究することはやや本質から離れることであるように考えられがちだった。事実、私もそのように考えてきた。しかし、我々が「正常な機能」と考えていることも、たまたま現在の地球環境のもとで脳が示している形質であって、環境が激変したり、さまざまなストレスを受けた場合に脳がどのように変化していくのということもまた脳が有している本来的な機能とみることができる。実際に我々の脳も発達、老化、また日常において疲労やストレスなど様々な状況の変化に対応して生存していることを考えれば、環境変化への適応も脳の生存戦略のひとつのかたちであるとも言える。さらに言えば、環境の操作への適応の仕方によって、我々が「正常」と考える状態を見ているだけでは理解しえない脳の本来的機能を知ることができるかもしれない・・・こう考えて当面、環境を操作された脳が示す驚くべき適応能力についての研究を深めていきたいと考えている。 |

||||||||||||