|

|||||||||||||||

|

インタビューを通じて脳研究者の素顔に迫ります。

瀬川 科学に対する興味は小さい頃からおもちでしたか。 吉川 父が高校の物理の先生で、日常的に身の回りの自然現象を説明してくれましたので、自然と科学に親近感をもちました。機械が好きで、中はどうなっているのか知りたくて、しょっちゅう電気製品などを分解してみてました。分解してあけるところまではいいんですが、元に戻らなくなって、よく母に叱られていました。 瀬川 生物系より物理系にご興味があったんですね。 吉川 大学でも最初は、物理や化学を勉強するつもりでした。しかし、DNAを切ったりはったりする「制限酵素」が1968年に発見され使われるようになったという話を聞いて以来、それまであまり興味のなかった生物学に俄然と興味がわきました。DNAが操作可能で、生命現象が実験できる対象になったことは、非常に革新的だと思ったのです。そこで生物の研究をしようと思いました。 瀬川 進路を変更されたのですね。 吉川 はい。そのとき、生物学の研究なら、医学部にいったほうがいいと考えました。研究のテーマが広くあるような気がしましたし、医学は、研究の成果が応用につながります。たとえば、がんの撲滅をめざすとかそういうことがいわれていて、研究が人の役に立つことになるなら、それはいいなと、漠然とですが、考えました。 瀬川 医学部にいる間に、方向が決まりましたか。 吉川 わけがわからなくて、将来的に面白いことになるかなと思ったのが、精神科です。大阪大を84年に卒業して、東京医科歯科大の精神科の医局に入り、臨床をしながら、神経伝達物質の研究を始めました。当時は、統合失調症や、躁うつ病の治療薬によって、神経伝達物質にどういう作用があるのかが調べられていました。症状を変化させる薬が、神経伝達物質にどう働いているのか調べれば、病気の仕組みのヒントがあると思われていたからです。でも、なかなかすっきり割り切れるような答えは出てきませんでした。 瀬川 それで、方向転換ですか。 吉川 そのころ、ちょうど遺伝子解析が盛んになってきていて、遺伝子の研究なら、白黒はっきりつくのかなという期待をもちました。病気の仕組みを定性的に研究できそうな気がしたのも魅力でした。それまでの研究では、定量的になりがちでしたので…。あとから考えるとそんなに簡単な話ではなかったのですが。凡人たるゆえんです。それで、93〜97年に米精神保健研究所(NIMH)に留学しました。  瀬川 80〜90年代は、遺伝子解析の手法が入ってきて、医学研究が大きく変わりましたよね。遺伝子といえば、それまでは、一つの遺伝子に異常があって病気になる「メンデル型の遺伝病」の研究が細々となされていたのが、多くの病気は、遺伝子の働きのちょっとした変化と環境の相互作用で発病するという考え方のもとに、遺伝子を調べる研究が一気に拡大しましたね。 吉川 はい。高血圧も糖尿病も遺伝子解析の対象になりました。一つの遺伝子の異常が、特定の病気を100%起こすという単純なものではありませんが、いくつかの遺伝子が影響力を及ぼして、病気になります。双子の研究などから、統合失調症や躁うつ病も遺伝要因が関係するといわれていました。こうした複雑な病気にも、遺伝子からのアプローチが期待できる状況になりました。 瀬川 病気の原因となる遺伝子探しの競争の時代ですね。 吉川 「ポジショナルクローニング法」と呼ばれる病気の原因となる遺伝子の変異が、染色体上のどこにあるのかを突き止める方法が医学分野で広がりました。その前は、病気の原因となる異常なたんぱく質やその関連物質を見付けて、それから遺伝子にたどりつくという手間がかかる方法で、どこから手をつけていのかわからない、偶然に頼るようなことも多かったのですが、ポジショナルクローニング法が出てきて、原因となる物質はわからなくても、まず遺伝子にアプローチすることができるようになったのです。 瀬川 変異がある遺伝子の染色体上の位置をつきとめ、それから遺伝子を見つけて、その遺伝子が何の働きをしているのか調べるのですね。 吉川 最初は、家族に特定の病気の患者が多数いる家系を調べて、原因となる遺伝子の異常を探そうとしていました。精神疾患でも、病気の原因になる大きな役割を果たす遺伝子がみつかるという期待があったのです。ところが、精神疾患では、家系によって、候補となる遺伝子が異なるとか、同じ家系でも1つの遺伝子で決まるわけではなさそうだとか、複雑なことがだんだんはっきりしてきました。 瀬川 家系解析では限界がみえてきたと。 吉川 家系解析もそれなりに意味があるのですが、メンデル型の遺伝病のように、家系解析から出発して、直線的に遺伝子、原因変異にたどりつくのが困難であることがわかってきました。それで、関連解析(アソシエーション・スタデイ)と呼ばれる、大勢の健康な人の集団と、大勢の患者集団で、DNAの塩基配列の個人差を比較するようになりました。 瀬川 塩基配列の個人差とは。 吉川 ゲノム全体の解析が進み、DNAの塩基配列は、人類すべてまったく同じというわけではなく、ところどころに、ある人はAなのに、別の人はTというような一塩基多型(SNP)と呼ばれる違いがあることがわかってきたのです。ある遺伝子のSNPが、病気の人には多くみられるのに、健康な人では少ないなら、そのSNPが病気の原因と関連しているだろうと考えられます。 瀬川 それで、見つかりましたか。 吉川 そう簡単ではありません。やればやるほど、複雑だということがわかる。すっきりしない。だいたい、どういう病気なのかという診断からしてすっきりしない。血糖値を調べるとか、血圧を測るとか、簡単に調べられない。典型的な症状の場合はいいですが、統合失調症か躁うつ病の中間もあるくらいで・・。 瀬川 たくさんの遺伝子がかかわって複雑になっているということは、たくさんの遺伝子を調べなければならないということですね。 吉川 そうです。5万〜10万個のSNPを一気に系統的に調べることが技術的に可能になり、SNPと病気の関連を調べる研究が盛んになりました。

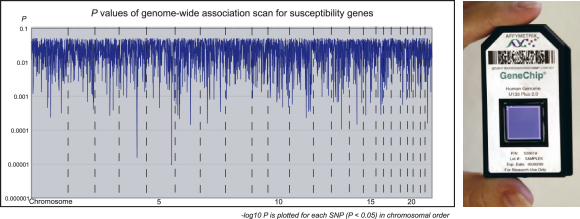

統合失調症のSNP(一塩基置換)によるゲノム上責任部位の探索 現在、ヒトゲノム全体を大まかにカバーするSNP (single nucleotide polymorphism:ゲノムDNA配列の個人差)の型を読みとるシステムが、複数の会社より利用可能となっている。左は、統合失調症家系を100,000個のSNPで解析したもので、横軸に染色体番号、縦軸に統合失調症に対する統計的関連の有意水準(P値)が対数スケールで示してある。右写真は、今回解析に使用したAffymetrix社の100K SNPチップである。 瀬川 たった一塩基の違いで、病気に結びつくとはどういうことですか。 吉川 DNAの配列には、たんぱく質を構成するアミノ酸を指定している部分と、そうではない部分があります。一つの配列の違いで、指定するアミノ酸が変わることもありますね。また、アミノ酸を指定していない場所は何もしていないわけではなく、遺伝子の働きを制御したりしているので、やはり一つの配列の違いでも、なんらかの作用をもたらすことはあるでしょう。私の研究室では、いま、統合失調症や躁うつ病とかかわるSNPをゲノム全体で調べています。 瀬川 大隅プロジェクトでもSNPの関係をなさるのですか。 吉川 神経新生にかかわるSNPを調べます。統合失調症では、胎児のときに、脳の発達に影響するような何かがあって、それが、思春期以降に発病する下地になるという説があります。子供のころに、親と別れるなど強いストレスがあると、大人になってからうつ病になりやすいという報告もあります。ストレスが神経新生を抑えるという研究や、抗うつ薬には、神経新生を促進する作用があるという結果も出ています。そこで、神経新生にかかわるSNPが、統合失調症や躁うつ病と関係がある可能性があるわけです。 瀬川 同じようなストレスを受けても病気になる人もならない人もいる。その差を先天的なSNPで説明できる可能性がでてくるわけですね。 吉川 氏か育ちかといいますが、この仕事をしていると、どうも生得的なものが大きいような気がしてきます。環境も、その人の性格がつくりだす側面がありますし、性格は遺伝的なものによる部分が大きい気がします。環境に反応する枠組みは遺伝的に規定される部分が無視できないと思います。 瀬川 ストレスを感じなければ、ストレスのない環境ということになりますから、環境は感じ方次第で変わるということですか。あるいは、たとえば明るい性格で、周囲の人との関係がスムーズにいけば、いい環境になりやすいとか・・。いずれにせよ、研究が進んで、すっきりと病気の本質が見えてくるといいですね。 吉川 そう簡単ではないと思っています。これまでの研究で、病気とかかわる遺伝子はいくつも見つかってきています。でも、これまでまったく知られていなかった仕組みが見えてきたというところまではいってません。 薬にしても、50年以上前の原理がそのまま使われています。統合失調症の薬は、抗ヒスタミン剤に興奮を抑える作用があることから、抗ヒスタミン剤をいろいろ変形していって偶然、見つかったものです。あとで調べて、ドーパミンという神経伝達物質の遮断をする働きがあることがわかりました。うつ病の治療薬も偶然見つかり、その後、神経伝達物質のノルアドレナリンやセロトニンの働きを強めていることがわかりました。その後、副作用を減らした薬が開発され、使い勝手はよくなっていますが、薬がきく仕組みの原理は変わっていません。

吉川 その薬の効果を調べる研究などから、30年以上前に、統合失調症の原因として、3つの仮説が提唱されました。ドーパミン神経系の機能亢進、グルタミン酸神経系の機能低下、神経発達異常の3つです。いま、遺伝子解析で見つかってきている病気の原因候補となる遺伝子は、だいたいこの3つの仮説のどれかにあてはまります。そう簡単に、画期的な概念が出てくるものではありません。 今後は、多数の遺伝子がつくるネットワークがどうなると、病気になるのか、それをどういう方法で調べていけばいいのか、方法論も考えていかなければなりません。 調べれば調べるほど、新たな壁がきて、複雑な病気ということがよくわかります。匍匐前進で、粘り強くやるしかありません。

|

||||||||||||||

瀬川 そうですか。

瀬川 そうですか。